琶洲实验室李小俚教授与合作团队在《Science》发表论文揭示意识感知新机制

4月4日,国际期刊《Science》发表题为“Human high-order thalamic nuclei gate conscious perception through the thalamofrontal loop”的研究论文。这项研究由琶洲实验室李小俚教授团队、北京师范大学张鸣沙教授团队、中国人民解放军总医院赵虎林教授团队共同完成。该研究发现人类高阶丘脑核通过丘脑前额叶环控制意识知觉,该成果不仅加深了对人类意识的神经基础的理解,也有望助力于临床上意识障碍病人(如“植物人”)残存意识的精准检测与干预治疗,被多位国际同行审稿人称赞为“里程碑式的”“非常有趣,原创和有影响力”的研究及“令人激动的发现”。

研究背景

意识是我们日常生活中最熟悉却又神秘的现象之一。它包括两个方面:一是意识状态,比如我们是清醒的、睡着的还是处于昏迷状态;二是意识内容,也就是我们具体感知到的东西,比如看到的颜色、听到的声音等。过去的研究发现,丘脑高阶核团(大脑深处的一些小结构)的活动和意识状态关系密切,但它们是怎么直接影响我们瞬间的意识感知(比如在短时间内意识到一个物体的存在),一直是个谜。以往的研究大多集中在大脑皮层(大脑表面那层复杂的褶皱),而对丘脑等皮层下的结构关注较少。虽然有理论提出丘脑可能在意识感知中起到“把关”的作用,但一直缺乏直接的人类研究证据。过去认为丘脑只是把感觉信息传递给大脑皮层,让我们有意识地感知世界,但新的研究发现,丘脑可能直接参与了意识感知的过程,而且丘脑内部的不同核团功能差异很大,它们在意识感知中各自扮演什么角色,还需要进一步研究。由于技术限制,之前很难精确地记录人类丘脑核团和丘脑 – 皮层环路的神经活动,而这项研究通过同时记录这些区域的活动,为解开意识感知的谜团提供了独特的机会。

研究方法与发现

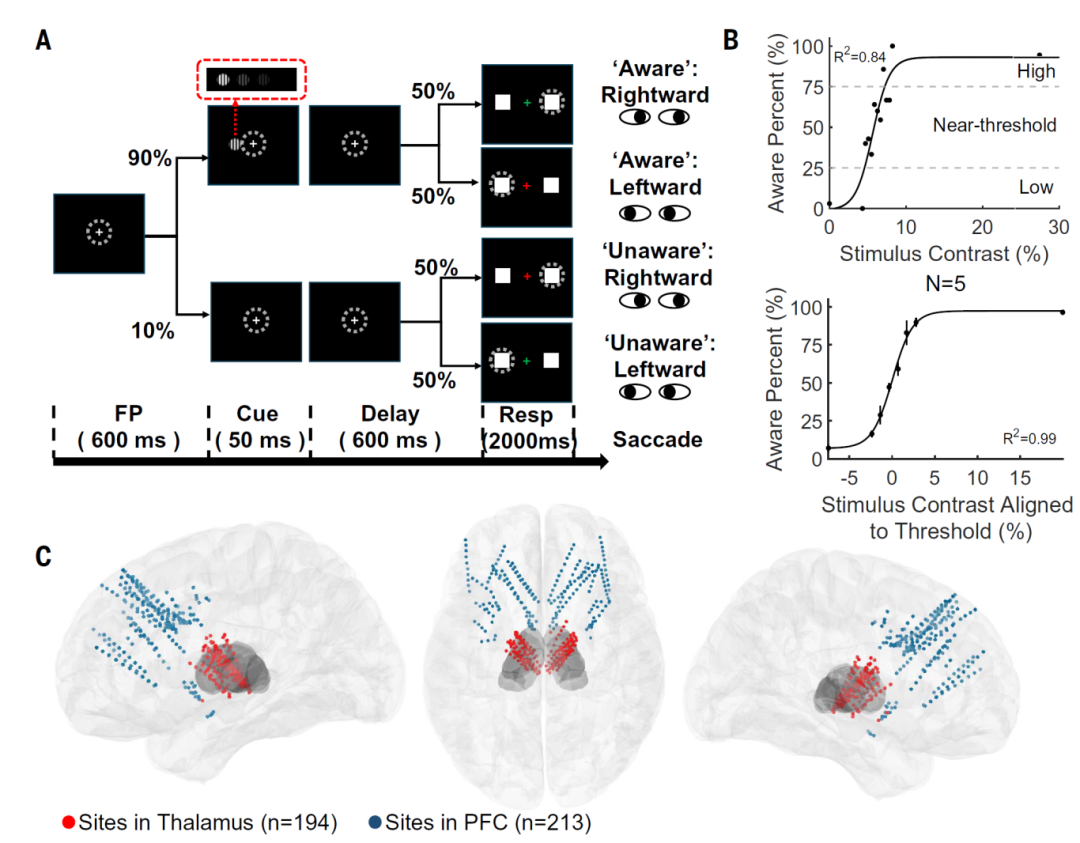

李小俚教授介绍道,为解决这一难题,研究团队除了为患者设计了一项巧妙的视觉任务,重要的是采用了立体定向脑电图技术和脑节律分析技术,记录和分析他们大脑中多个丘脑核团和前额叶皮层的数据,发现了有意识和无意识条件下的不同神经核团活动,帮助研究者区分出哪些脑活动是和意识感知直接相关。具体来说,受测试的患者需要注视屏幕中央的一个固定点,然后在其一侧会出现一个短暂的视觉刺激,刺激的清晰度会根据受测试者的感知阈值进行调整。随后,固定点的颜色会变化,并出现两个眼跳目标,受测试者则需要根据是否看到刺激以及固定点的颜色来决定看向哪个目标。实验设置了不同对比度的刺激条件,以此来评估受测试者对任务的理解和执行情况。

研究发现,在意识体验产生期间,丘脑板内核和内侧核呈现出更早、更强的和意识体验相关的活动。这一结果表明,丘脑板内核和内侧核在产生视觉意识体验的过程中,起调控前额叶皮层意识相关活动的“门控”作用。这些发现对精神心理疾病的发病机制研究、意识障碍患者的唤醒和麻醉监测提供了理论指导。

李小俚教授表示,先进的神经信号检测技术进步推动了意识神经科学的新发现,下一步,团队将做好基础研究的成果转化,争取早日在意识障碍的诊疗方面实现临床应用。

该研究主要得到了李小俚教授主持的中国科技创新2030 – 脑科学与类脑研究重大项目(意识及意识障碍的神经机制、检测和无创干预体系研究:2021ZD0204300)的资助。

相关论文与报道信息:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adr3675

https://www.nature.com/articles/d41586-025-01021-2

信息来源:Nature News 中国科学报 脑机智能在线